On connaît mal en Europe le jeune Chavez, ses origines, sa formation, d’où vient sa prise de conscience politique. En lisant votre ouvrage, on découvre un personnage plein d’humanité. Pouvez-vous nous donner un aperçu?

Ignacio Ramonet Il est né dans un milieu très défavorisé, extrêmement pauvre. C’est un enfant de paysans, qui a été élevé par sa grand-mère, qui vivait de ce que lui procurait un petit lopin de terre, à la fois un potager et un verger. C’est un garçon qui a été très curieux, sans doute avec un quotient intellectuel très élevé, il a toujours été un très bon élève. Il a eu aussi la volonté de s’éduquer en parallèle de son cursus scolaire et de ses études supérieures. C’est un autodidacte, il a lu tout ce qui se présentait, et a beaucoup appris par lui-même. Il avait indiscutablement des goûts pour la culture, il aimait la peinture – il voulait d’ailleurs devenir peintre –, il s’intéressait à la musique, au cinéma, à la bande dessinée, au théâtre ou à la littérature. Il fut d’ailleurs écrivain, auteur de théâtre dramaturgique, poète, musicien et chanteur. Tous ces aspects font de Hugo Chavez un personnage très original, on ne peut comprendre sa singularité sans tenir compte de tous ces éléments qui sont l’objet de mon livre.

«C’est à la fois le Front populaire et De Gaulle»

Il a été pendant 14 ans président du Venezuela. Pouvez-vous résumer ce qu’il a apporté à son pays durant cette période?

Pour résumer rapidement, si on devait le rapporter à des paramètres français, on dirait que Chavez c’est à la fois le Front populaire et De Gaulle. Il a apporté à son pays ce que le Front populaire a amené d’avancées sociales en France en termes de congés payés, de pensions de retraite, d’école et de santé gratuites, tout ce que l’on appelle la sécurité sociale; et, en même temps, tout ce que De Gaulle a apporté: la souveraineté nationale, la dignité nationale, l’indépendance nationale… C’est cela Chavez. Vous parler d’avancées sociales, pouvez-vous préciser? Qu’est-ce qui a changé concrètement pour les travailleurs? Tout. Les deux tiers des habitants du Venezuela vivaient dans la pauvreté. Chavez a assuré le plein-emploi, créé un salaire minimum et tous les attributs de la sécurité sociale. Des Vénézuéliens ont pu pour la première fois voir un médecin. Des ophtalmologues ont ainsi rendu la vue à des centaines de milliers de personnes. L’école a été rendue gratuite. Il y avait plus d’un million de sans-papiers, notamment colombiens, qui n’avaient pas d’existence administrative, Chavez les a intégrés. Aujourd’hui, le Venezuela est en train de construire 2 millions de logements pour y accueillir un tiers des 30 millions d’habitants. C’est un projet énorme lancé par Chavez. Et on pourrait multiplier les exemples. Il a transformé sociologiquement son pays.

Quelles ont été les relations de Chavez avec les syndicats?

Chavez a eu des mésaventures avec les syndicats. Au Venezuela, ceux-ci n’étaient puissants que dans deux secteurs, l’industrie pétrolière et la sidérurgie. Ces syndicats avaient beaucoup de privilèges et s’articulaient à la social-démocratie, contre laquelle Chavez s’était révolté en considérant que les sociaux-démocrates avaient oublié leur mission politique. Ces syndicats ne l’ont pas suivi lorsqu’il a organisé le secteur informel. Il a donné le droit à la retraite à des vendeurs de rue, qui n’avaient pas cotisé, mais il estimait qu’ils avaient travaillé et donc gagné le droit à une pension. Pareil pour les femmes restées à la maison: il pensait qu’élever des enfants est aussi un travail et qu’en atteignant l’âge de 60 ans les femmes ont le droit à une retraite. Il y a eu une confrontation entre les syndicats, qui partaient du principe que seuls les salariés ont le droit à certains avantages, et Chavez, qui considérait que tous les citoyens doivent bénéficier de ces avantages.

«Il y a un avant et un après Chavez»

Vous écrivez dans l’introduction à votre livre qu’il «n’y a pas eu depuis Fidel Castro de dirigeant politique aussi innovant que Chavez. En 14 ans de pouvoir, il a impulsé une transformation copernicienne, non seulement du Venezuela mais aussi de toute l’Amérique latine.» Quelle a été cette transformation pour l’Amérique latine?

Il y a un avant et un après Chavez. En 1999, ce n’est certes pas le premier dirigeant de gauche à arriver au pouvoir en Amérique latine, mais il s’agit tout de même du premier élu de gauche depuis Allende, 26 ans plus tôt. Chavez partait du principe que les partis politiques ne sont plus en mesure de réformer, y compris la social-démocratie. Celle-ci ne voit pas la société, elle représente des catégories sociales qui sont déjà des classes moyennes aisées. Si l’on veut changer un pays, il faut s’appuyer sur des mouvements sociaux – les habitants des bidonvilles, les paysans pauvres, les étudiants qui ne sont pas admis à l’université, etc. –, ceux qui sont en marge du système politique. C’est avec eux qu’il fait un mouvement, qui n’est pas un parti, et qui lui a permis de gagner les élections. Et ça, c’est ce que va faire Evo Morales en Bolivie et Rafael Correa en Equateur, avec les caractéristiques propres à leurs pays. Ensuite, au Brésil, c’est Lula qui est élu. Chavez a créé un précédent qui n’a cessé de se renforcer à chaque élection et qui est devenu la caractéristique dominante de l’Amérique latine.

«Il y a des moments dans l’Histoire où des leaders surgissent»

Une partie de la gauche est méfiante à l’égard des leaders charismatiques comme le fut Chavez, elle y voit un danger de dérives autocratiques. Qu’elle est votre opinion?

Il existe certes une tradition marxiste selon laquelle ce sont les forces populaires, les classes sociales qui font la révolution, pas les leaders… Je pense toutefois qu’il y a des moments dans l’Histoire où des leaders – hommes ou femmes – parviennent à cristalliser un sentiment général qu’il aurait été très difficile d’intégrer dans une organisation commune. C’est ce qui s’est passé en Amérique latine, non seulement avec Chavez, mais également autour de Morales, Correa, Kirchner, Mujica ou Lula. Il faut bien admettre qu’il y a des moments dans l’histoire où des leaders surgissent. Relevons au passage que c’est le moment historique qui fait le leader et non l’inverse. Qu’aurait été la révolution soviétique sans Lénine? On peut en discuter très longtemps. De même on peut poser la question: qu’aurait été la révolution bolivarienne sans Chavez ou la révolution cubaine sans Castro? Aujourd’hui, il y a de nouvelles organisations politiques qui admettent qu’il faut des leaders. Ainsi, en Espagne, Podemos en théorise la nécessité. Il peut y avoir 5 millions d’Indignés dans les rues et 80% d’appui populaire, mais sans leader il n’y a pas de traduction politique. Avec un leader, par contre, il y a une perspective politique, des élus et on peut partir à la conquête du pouvoir.

Les médias européens utilisent volontiers le terme de «populisme» pour désigner le chavisme, mais vous récusez ce qualificatif.

Quand un gouvernement fait des réformes de gauche et qu’on veut les critiquer, on dit que c’est du «populisme». C’est aussi simple que cela.

Il y a eu beaucoup de critiques concernant la liberté de la presse au Venezuela. Vous être journaliste, comment voyez-vous les choses?

C’est une campagne qui dure depuis 15 ans. Quand vous allez au Venezuela, vous pouvez cependant constater qu’il existe des journaux, des radios et des télés d’opposition, des partis politiques de tous genres, une opposition qui est organisée en un puissant mouvement, qui gouverne dans de nombreuses villes, dans certains Etats et dont le leader, Henrique Capriles, a été le grand rival de Chavez en 2012 et celui de Maduro l’année suivante. S’il n’existait ni liberté de la presse ni démocratie, il n’aurait jamais atteint 49,8% des voix aux dernières élections.

Il y a dans votre ouvrage une citation de Chavez très intéressante: «Faire une révolution exige de la créativité. Et l’une des pires crises d’aujourd’hui est celle des idées.» Selon vous, la gauche européenne ne manque-t-elle pas d’idées justement?

Je pense qu’elle manque d’idées, c’est évident, voyez le président de la France… Sans imagination, on ne peut sortir des sillons qui ont été tracés. Et il faut être créatif car la répétition c’est la mort.

Pensez-vous qu’il est possible en Europe de mener une transformation sociale comparable à celle du Venezuela?

Oui, il y a des chavistes en Europe: Syriza, Podemos, Mélenchon…

«Maduro est intelligent et intègre»

L’actuel président du Venezuela, Nicolas Maduro, est-il à la hauteur de l’héritage politique de Chavez?

Cela dépend de ce que l’on entend par être à la hauteur. Est-ce qu’il a les capacités intellectuelles? Oui. En plus d’être intelligent et fin politique, c’est un homme intègre. Il n’a pas suivi l’université, c’est un chauffeur de bus et de métro qui a dirigé le syndicat des transports de Caracas. On lui en veut pour cela car on considère qu’un syndicaliste est un analphabète. Chavez, on lui faisait le même procès. C’était le premier président non blanc du Venezuela et on partait du principe qu’un type à moitié noir et à moitié indien ne pouvait pas être aussi intelligent que les présidents blancs. Toute l’opposition, qui est blanche, mâle et citadine, lui faisait un procès en incapacité. Maintenant qu’il est mort, on dit qu’il était beaucoup plus subtil que Maduro. Le président actuel a les capacités, mais si la question est de savoir si Maduro est Chavez, la réponse est non. Malgré toutes ses qualités, Maduro n’est pas Chavez. Chavez était un leader produit pas des circonstances historiques, Maduro est issu du chavisme, ce n’est pas la même chose.

Aujourd’hui, le Venezuela fait face à des difficultés économiques en raison notamment de la baisse du cours du pétrole dont il est un gros exportateur et qui finance les programmes sociaux. Qu’en pensez-vous?

Le Venezuela n’a plus les ressources dont il a pu disposer et, par ailleurs, il existe dans ce pays une culture de la consommation. Chavez a intégré les deux tiers des Vénézuéliens qui étaient exclus de la société, leur a donné un emploi et un salaire. Auparavant, il y avait 5 à 6 millions de personnes qui consommaient, aujourd’hui il y en a 30. La consommation augmente de 10 à 15% par an et presque tout est importé, le montant des importations est astronomique. Le procès que l’on peut faire à la révolution est de ne pas avoir assez éduqué la société à ne pas être consommatrice. Il est vrai qu’il est très difficile de faire comprendre aux gens qu’ils vont vivre mieux en consommant moins. C’est une vraie difficulté, qui relève de questions structurelles mais aussi d’éléments psychosociaux.

En février dernier, il y aurait eu une tentative de coup d’Etat impliquant des officiels étasuniens. Un mois plus tard, le président Obama, dans un décret, a considéré que le Venezuela représentait une menace pour la sécurité des Etats-Unis. Quelle est votre analyse?

J’étais au Venezuela le 12 février quand il y a eu cette tentative de coup d’Etat. C’était assez bien organisé: un manifeste devait être publié le jour où un avion bombarderait la résidence présidentielle, il existait une liste de personnalités, dont le président, qui devaient être liquidées, etc. D’après les documents que les autorités ont présentés, des membres de l’ambassade US ont communiqué avec des leaders du coup d’Etat pour leur assurer qu’en cas d’échec ils pourraient se réfugier aux Etats-Unis.

«Des membres de l’ambassade US ont été impliqués dans le coup d’Etat»

En tant que journaliste, cette thèse vous semble-t-elle crédible?

Il y a un faisceau de preuves qui rendent crédible cette tentative de coup d’Etat, j’en ai discuté avec le président Maduro lui-même. Des membres de l’ambassade US ont été impliqués, c’est à peu près certain. Cela ne veut pas dire que le coup d’Etat ait été préparé à la Maison Blanche, ni même au Département d’Etat ou au Pentagone. Il y a beaucoup d’agences aux Etats-Unis, ce que fait la main droite peut être ignoré par la main gauche. Je ne pense pas qu’il y ait d’ailleurs un rapport entre le coup d’Etat et la déclaration d’Obama. Je pense qu’elle est en relation avec les «guarimbas», les révoltes de rue de l’année passée. La partie d’extrême droite de l’opposition a voulu cette confrontation pour chercher une répression et pouvoir la dénoncer. Elle a utilisé une partie de la société civile comme chair à canon, en quelque sorte. Il ne faut pas oublier que parmi les 43 morts et les 800 blessés, le plus grand nombre étaient des chavistes. Ces gens-là étaient armés.

On a l’impression qu’il y a un raidissement de la politique vénézuélienne d’Obama.

Il faut mettre la déclaration d’Obama en relation avec les résistances du Parti républicain à la normalisation des relations avec Cuba. Il y a dans l’administration étasunienne une volonté d’avancer avec Cuba et de donner l’impression que l’on reste ferme avec le Venezuela de manière à ce que les Républicains soient eux-mêmes partagés et ne fassent pas front commun. Au Sommet des Amériques, qui vient d’avoir lieu, Obama a dit à trois reprises que le Venezuela n’était pas une menace, qu’on l’avait mal compris, et il a fait amende honorable.

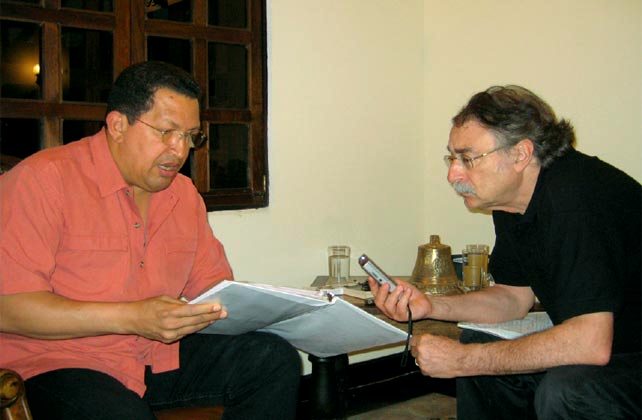

Hugo Chavez. Ma première vie, conversations avec Ignacio Ramonet, Editions Galilée, Paris 2015, 720 pages illustrées, 32 euros.